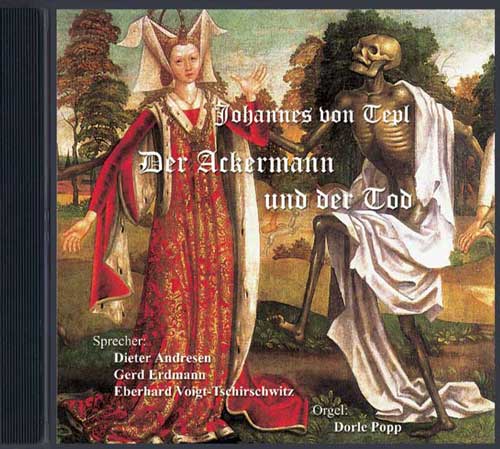

Johannes von Tepl – Der Ackermann und der Tod

(zusammen mit Dieter Andresen und Eberhard Voigt-Tschirschwitz)

Mitschnitt einer Lesung mit Orgelbegleitung (Dorle Popp) im St. Johanniskloster, Schleswig 2002.

In einsamer Größe … steht nach Kunst der sprachlichen Fügung wie Ausdrucksgewalt seelischen Erlebens das Streitgespräch zwischen dem Ackermann und dem Tod, das der Notar und Stadtschreiber zu Saaz, Johannes von Tepl, um 1400 niedergeschrieben hat. (Peter Wapnewski , 1990)

mehr über die CD >

Auszug aus der CD

(Start-Knopf klicken)

- kein Player sichtbar (z.B.iPad)? hier >

Gesamtdauer: ca. 50 min

Preis 10.- €

bestellen >

Der Ackermann und der Tod (auch: Ackermann aus Böhmen) wurde um 1400 von Johannes von Tepl, einem

Stadtschreiber zu Saatz in Böhmen verfasst. Anlass war der Tod seiner Frau Margaretha, die am 1. August 1400

im Kindbett starb.

Der frühe Tod seiner geliebten Gattin hat den Dichter schwer getroffen.

Um Schmerz und Verzweiflung zu

überwinden, hat er das Sprachkunstwerk geschaffen, das im Spätmittelalter als höchstes aufragt (Felix

Genzmer), und damit der Toten ein unvergängliches Denkmal gesetzt. Gestaltet ist das Werk als Streitgespräch

in 32 Kapiteln - Kapitel um Kapitel -zwischen einem "Ackermann der Feder" und dem leibhaftig vorgestellten

Tod. Beendet wird dieser Dialog durch den Schiedsspruch Gottes (Kap. 33). Das Werk schließt mit einem

innigen Gebet des Ackermanns für die Seele seiner Frau (Kap. 34).

Beide Gegner stellen die schärfsten persönlichen und weltanschaulichen Gegensätze dar. Sie verkörpern die

Auseinandersetzung zwischen lebensbejahendem und lebensverneinendem Prinzip. Der Ackermann bewertet

die Welt und den Menschen hoch. Dem Tod gilt der menschliche Leib als Kübel voll Unrat und die Erde als

Stätte eitlen und sinnlosen Treibens.

Im Ackermann kündigt sich schon das Lebensgefühl der Renaissance an

und damit die neue Zeit. Der Tod hält an der weltfeindlichen Haltung der mittelalterlichen Kirche fest.

Sprachlich vermählen sich hier antike Rhetorik und Wortkunst der Meistersinger. Die Sprache des Werkes ist ein spätes Mittelhochdeutsch, das aber dem Neuhochdeutschen schon nahekommt.

Übersetzung ins Neuhochdeutsche: Felix Genzmer

Sprecher:

Ackermann: Dieter Andresen (Schleswig)

Tod: Gerd Erdmann (Kiel)

Stimme Gottes: Eberhard Voigt-Tschirschwitz (Kiel)

Orgel: Dorle Popp (Schleswig)

Tot: Du fragest, wer wir sein: wir sein gotes hantgezeuge, herre Tot, ein recht wurkender meder. Unser sense geet vur sich. Weiß, swarz, rot, braun, grun, blaw, graw, gel vnd allerlei glanzblumen vnde gras hawet sie vur sich nider, ires glanzes, irer kraft, irer tugent nicht geachtet... Sihe, das ist rechtfertigkeit.

(Kap. 16.)

Holzschnitt zum niederdeutschen Textbuch:

Des dodes dantz (Lübeck 1489)

Inhalt

1

2-33

34

35

36

37

38

Orgelvorspiel

Streitgespräch: Ackermann - Tod (Kap. 1-32)

Orgelzwischenspiel

Das Urteil Gottes (Kap. 33)

Orgelzwischenspiel

Des Ackermanns Gebet für die Seele seiner Frau (Kap. 34)

Orgelnachspiel

Mitschnitt der Lesung vom 23. November 2002

in der

Kirche des St.Johannisklosters, Schleswig

Bildmotiv Cover:

Aus dem Revaler Totentanz, 1468 von Bernt Notke (Ausschnitt)

Eckert-Verlag, Kiel 2002